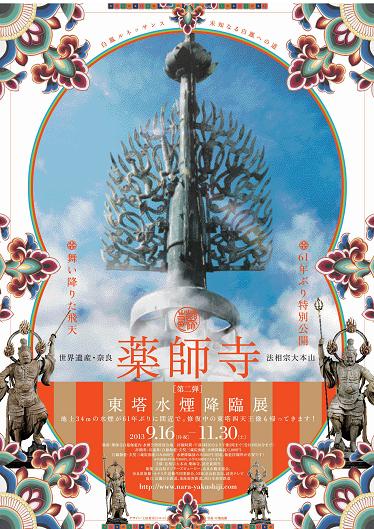

薬師寺東塔の水煙は現代に通じるポップなデザインです(右写真クリックで拡大)。地上34mの高さにあり、普段、間近で見ることはありません。従って、制作者はいくらでも手抜きできそうですが、そういうことはしなかった。これで思い出すのが、ギリシャの彫刻家フェイディアスのエピソード。次のような話です。

薬師寺東塔の水煙は現代に通じるポップなデザインです(右写真クリックで拡大)。地上34mの高さにあり、普段、間近で見ることはありません。従って、制作者はいくらでも手抜きできそうですが、そういうことはしなかった。これで思い出すのが、ギリシャの彫刻家フェイディアスのエピソード。次のような話です。

紀元前440年頃の話ですが、彼は、2400年後の今日にいたるもアテネのパンテオンの屋根に建っている彫刻群の制作を依頼されました。今日にいたるも、西洋最高の彫刻とされているものです。世界中で最高の作品として評価されています。しかし作品の完成後、フェイディアスの請求書に対し、アテネの会計官は、全額の支払いを拒否しました。

会計官は、「彫刻はみな、アテネで一番高い丘に建っているパンテオンの屋根にある。背中の部分は誰にも見えない。ところがあなたは、 その誰も見ない部分まで彫って、その分まで請求している」と言いました。これに対するフェイディアスの答えが、「それは間違っている。神々が見ている」だったそうです。

その誰も見ない部分まで彫って、その分まで請求している」と言いました。これに対するフェイディアスの答えが、「それは間違っている。神々が見ている」だったそうです。

(中略) 今日にいたるも、もちろん私は、そのような域には到底達していません。むしろ、私は、神々が気づかないでいてほしいことをたくさんしてきました。しかし私は、神々しか見ていなくとも、完全を求めていかなければならないということを、そのとき以来、胆に銘じてきています。

(P.F.ドラッカー・中内功「創生の時」(1995年)P.33~34。改行等一部変更。写真は復元された西側破風。こちらよりお借りしました。クリックで拡大。)

日本には(かつて)「お天道様が見ている」という言い方がありました。「天知る、地知る、我知る、人知る」という故事も。時々思い返したい言葉ですね(^^) by dan

PS 海洋堂制作の水煙レプリカが会場内限定で販売されています。売り切れ必至?入手はお早めに…。