あすかDiary

ichi&danの徒然日記 〜 玄米工房あす香 〜

日記

座禅断食 【その1】

この三連休(3/20〜22)に「座禅断食」なるものに参加しました。文字通り、座禅と断食がセットになったものです。ネットで調べてみると、結構あちらこちらで開催されているようです。今回お世話になったのは、広島の向原(むかいはら)にある、坂田道信先生の所(御縁庵)で行なわれたものでした。きっかけは、千葉の眼鏡屋さん、豊福さん(過去のあすかDiary参照)が座禅断食のお話を楽しそうにされていたのを聞き、是非参加してみたいと思ったのでした。あすかのお客様&danの総勢7名でお世話になりました。そう、この7名、みんな豊福さんで眼鏡を作っていただいた、いわば眼鏡仲間でもあります(笑)(右写真。クリックで拡大)

この三連休(3/20〜22)に「座禅断食」なるものに参加しました。文字通り、座禅と断食がセットになったものです。ネットで調べてみると、結構あちらこちらで開催されているようです。今回お世話になったのは、広島の向原(むかいはら)にある、坂田道信先生の所(御縁庵)で行なわれたものでした。きっかけは、千葉の眼鏡屋さん、豊福さん(過去のあすかDiary参照)が座禅断食のお話を楽しそうにされていたのを聞き、是非参加してみたいと思ったのでした。あすかのお客様&danの総勢7名でお世話になりました。そう、この7名、みんな豊福さんで眼鏡を作っていただいた、いわば眼鏡仲間でもあります(笑)(右写真。クリックで拡大)

初日の集合時間は午後6時。それまで、朝からお茶・水以外口にしないで断食開始。行きはバスとJRを乗り継ぎ、坂田先生のご自宅に建てられた「御縁庵」に到着。私は夕方くらいから、軽い頭痛を感じておりました。早くも陰性の排毒か?断食中は、陰性なものが排毒されるそうです。陰性なものは上に上がるので、吐き気がしたり、頭痛がしたり、また、身体が冷たくなったり、だるくなったり、鼻水が出たり…という症状が出るそうです。 御縁庵に着くと、もう他の参加者の方も、殆ど来られていました。今回の参加者は20名。まもなく坂田先生のご挨拶に始まり、参加者の自己紹介がありました。半分以上の方がリピーターとのこと。リピーターの方曰く、今回は初参加の方が多い、そして女性が多いそうです。いつもはどちらかと言うと男性の方が多いとのことでした。

御縁庵に着くと、もう他の参加者の方も、殆ど来られていました。今回の参加者は20名。まもなく坂田先生のご挨拶に始まり、参加者の自己紹介がありました。半分以上の方がリピーターとのこと。リピーターの方曰く、今回は初参加の方が多い、そして女性が多いそうです。いつもはどちらかと言うと男性の方が多いとのことでした。

いよいよ座禅開始!20分の座禅の後、40分の休憩。これを初日は3回繰り返します。3日間で、合計15回の座禅がありました。座禅の前に毎回坂田道信先生(左写真。御縁庵では作務衣姿でした)のお話が数分あります。このお話が毎回とても素晴らしく、感動の連続でした。先日豊福さんご夫妻がご来店された時に、「坂田先生のお話は面白いですよ。みんなに話していても、自分のためだけに話してくださってるように思えますよ。」とおっしゃってたのが、実際お話を聞いて、まさにその通りだと実感しました。

さて、初日が無事終わり、お風呂に入って就寝。ふかふかのお布団でゆっくり眠れるぞー、と思いつつ、あれっ、なんか身体がだるいし、胃の辺りもムカムカするような気がする…。排毒が進んでるのかな。そう思いながらも、眠りに就いたのでした。(【その2】に続く)

◆参考サイト ハガキ道の元祖・坂田道信先生の講演録

円周寺

3月14日は、皆さんご存知の通り、ホワイトデー。ちなみに、3月13日はサンドイッチの日です。"3と1"(サンとイチ→サンドイッチ)の語呂合わせと、1が3に挟まれている形(サンドイッチ状態)から来ており、最初に思いついた人は偉いっ(^^)。後、サンドイッチの名前の由来となっているサンドイッチ伯爵の誕生日が11月3日なので、これにイイサン(ド)という語呂をかけて、11月3日こそが本当のサンドイッチの日である、という説もあるそうな...。

さて、3月14日は円周率の日でもあります。これは円周率の数字が3.14...ということで分かりやすい。以下、円周(率)にちなんだ話題を。

大阪市中央区にその名も円周寺というお寺があります。danは法務局への行き帰りに時々その前を通るんですが、パッと見、お寺っぽくないビル風の建物(写真左)だし、寺の名前が円柱じゃなくて三角柱に表記してあるし(写真中)、どこが"円周"??(半ば言いがかりだな...)「円周」にちなんで、洒落でいいから、3月14日にイベントをやれば受けるのに(^^;;

注文ばかりつけていますが、実は、ここのお寺の掲示板に毎月の標語というか箴言が出ていて、勉強させてもらっています。今月の箴言は「苦しいことから逃げていると楽しいことからも遠ざかる」(写真右。クリックで拡大) その通り!「♪人生楽ありゃ、苦もあるさ〜」ですよね(^o^)。"失敗の反対"に成功があるのではなく、"失敗の延長線上"に成功がある、という言い方もできるでしょう。この掲示板には固定ファン?も居るらしく(少し古いですが)過去の箴言をまとめたサイトも存在します。興味のある方はこちらへどうぞ。

味噌作り 2009

この冬も、例年通りお味噌を作りました(あすかDiary 2006/02/28、2007/01/07参照) 2月に実家の母と米味噌を、そしてつい先日、以前料理教室に来てくださっていた仲良しクラスの方々と、麦味噌を作ったのです。

集まった殆どの方が、味噌作りは初めてとのこと。最初に材料や大豆の炊き方、大豆:麹:塩の割合について、ざっと説明をし、早速作業開始。先ずは大豆を潰します。実家でいつも使っている餅つき器に、炊いた大豆を入れて潰します。順調に潰れていく様子を、皆さん感心して見ていました(写真左)

大豆を潰している間に、塩と麹を混ぜる、所謂「塩きり」をしておきます。潰した大豆をもち箱(これも実家から借りてきたもの。大豆と麹・塩を混ぜるのに、丁度良い大きさなので、いつもこれを使っています)に広げ、ある程度冷めてから塩・麹を入れ、混ぜて行きます。みんなで交替で混ぜてから、空気を抜くようにボールに丸めていきます。「手がスベスベになったみたい♪」「ほんと、しっとりしてる!」という喚声が上がります。麹のお陰?大豆アミノ酸のお陰?(^^)(写真中央)

出来たボールを甕に入れ、空気が入らないようにグイグイ押さえながら詰めて行きます。ここが一番力が要るところ。量が多いと結構骨が折れる作業です。さすがに男性は力がありますね、大きな手でグイグイと、横で見ていても気持ちの良いくらい、押しが強いのです。総勢7名でワイワイ言いながら、楽しく味噌作りは進んでいきました(写真右)

この日一番嬉しそうに、楽しそうに作業をしていたのがMさん(男性)。途中「楽しいわ〜」を連発。今回作ったのが麦味噌なので、次は自分で米味噌を作るとのこと。「大豆を何で潰すかが問題ですね〜」と、早くも思案中でした。約半年後に、熟成したお味噌を分け合うことになっています。7人の気持ちと手の温もり、そして笑いが入った、美味しい美味しいお味噌に、きっとなるだろうなぁ…と今からとても楽しみです。

Desktop Wallpaper - Images of Osaka -

橋下大阪府政が誕生して早1年(あすかDiary 2008/01/20、2008/01/28参照) TV的で見ていられないという声もありますが、府民の関心を集めた功績は大きいと思います。実際、橋下さんが知事になって以来、danは、橋下知事(ひいては大阪府政)の動きをウォッチングするようになりました。右は先月発売の『橋下徹研究』(産経新聞出版)。ここで、意外な人物(デーブ・スペクター)の書評を読むことができます。「へぇ、こんな文章が書けるんだ」と彼を少し見直しました。

橋下大阪府政が誕生して早1年(あすかDiary 2008/01/20、2008/01/28参照) TV的で見ていられないという声もありますが、府民の関心を集めた功績は大きいと思います。実際、橋下さんが知事になって以来、danは、橋下知事(ひいては大阪府政)の動きをウォッチングするようになりました。右は先月発売の『橋下徹研究』(産経新聞出版)。ここで、意外な人物(デーブ・スペクター)の書評を読むことができます。「へぇ、こんな文章が書けるんだ」と彼を少し見直しました。

現在、府庁のWTC移転を巡る動きが焦点となっています。東京都庁が丸の内から新宿に移った時の状況と似ていますね。財政破綻、議員の猛反対、庁舎が手狭(各部署が周辺のビルに間借り)、都心を離れて西への移転、等々。東京の場合、バブルの追い風もあって移転できましたが、大阪はどうでしょうか。府庁に行ったことがある人はお判りでしょうが、あの周辺は時代の流れから完全に取り残された感があります。NHK大阪や大阪府警が相次いで最新鋭のインテリジェントビルに生まれ変わってますし、1986年建替えの大阪市役所と比べると"周回遅れ"の状態。 府庁の耐震補強の決定に18年、知事が変わってまた蒸し返し、という経緯は置いておいて、府庁移転で停滞気味の大阪に"活"が入るでしょうから、個人的には賛成です。とはいえ、どうも決定力やスピード感に欠けますね。四半期サイクルで動いている世の中なのに、一部の議員の方は4年サイクル(1期勤め上げてから...。つまり16倍の差)で考えているようですし。橋下知事が苛立つのもよく判ります(^^;;

府庁の耐震補強の決定に18年、知事が変わってまた蒸し返し、という経緯は置いておいて、府庁移転で停滞気味の大阪に"活"が入るでしょうから、個人的には賛成です。とはいえ、どうも決定力やスピード感に欠けますね。四半期サイクルで動いている世の中なのに、一部の議員の方は4年サイクル(1期勤め上げてから...。つまり16倍の差)で考えているようですし。橋下知事が苛立つのもよく判ります(^^;;

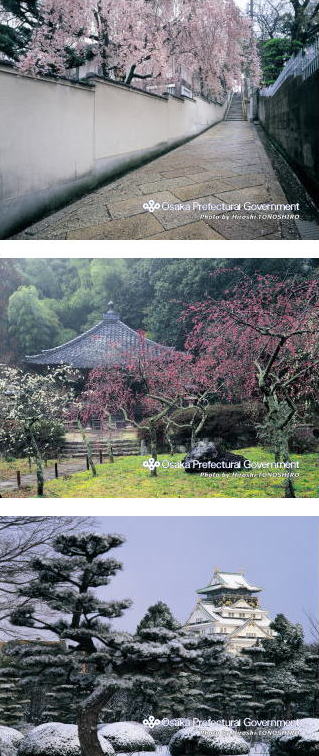

さて、府政ウォッチングする中で、大阪府のホームページもちょくちょく見るようになったdanですが、最近、外国人向けのページの中に左のような画像データがあることに気づきました。外国人向けのページは単に日本語を翻訳しただけではなくて、Non residents(つまり観光客)向けのコンテンツにもなっています。

左は Desktop Wallpaper:Images of Osaka と題された、PCの壁紙用データの一部(2009年2月、3月)です。観光絵葉書にそのまま使えそうな写真が、去年の4月から、毎月2枚ずつアップされています。皆さんもよかったらお試し下さい(^_-)

料理教室 終了しました

昨年10月に開講しました料理教室・基礎コースも、2月で終了しました。参加してくださった皆さん、ありがとうございました。5回の教室を無事終えて、ホッとしています。引き続き、4月からの応用コースの方へも、多くの方がお申込みいただき、嬉しくありがたく思っています。

約半年のブランク(充電期間)の後、再開した料理教室でした。今回から、レシピに料理の写真を載せるようにしました。私自身、レシピ本は沢山持っていますが、そしてほとんどの本が写真入りですが、中には写真無しの、文字ばかりの物もあります。レシピを見ても、やはり料理の写真付きの物が、「美味しそ〜」とイメージがわき、作る気になるので、料理教室のレシピもなるべく写真入りにしようと思いました。

楽しく、わかりやすく、料理の面白さを少しでもお伝えできるようにという目標を立て、進めて来ました。参加者の方々には、どう受け取っていただけたかは分かりませんが、毎回精一杯努めたつもりです。最終回に皆さんに書いていただいたアンケートを読ませていただき、嬉しかったり勉強になったりで、皆さんの声を次回に生かしていこうと思います。

3月の間に、次の教室の構想を充分練って、充実した楽しい料理教室にして行きたいと思っています。

眼鏡のはなし 〜その3〜

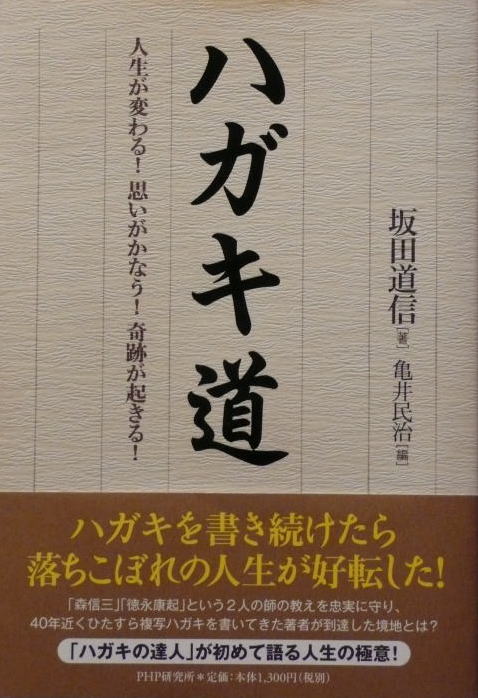

danです。3月下旬、他の方とご一緒に、広島の向原(むかいはら。正確には広島県安芸高田市向原町)にある「御縁庵」で行なわれる座禅断食に参加する予定です。「ハガキ道」を提唱されている坂田道信さんが主催されており、本も出されています(右写真)。「ハガキ道」という言葉を初めて聞かれた方も多いと思いますが、興味を持たれた方はこちらのページを参照下さい。全体像を知る上で参考になります。

danです。3月下旬、他の方とご一緒に、広島の向原(むかいはら。正確には広島県安芸高田市向原町)にある「御縁庵」で行なわれる座禅断食に参加する予定です。「ハガキ道」を提唱されている坂田道信さんが主催されており、本も出されています(右写真)。「ハガキ道」という言葉を初めて聞かれた方も多いと思いますが、興味を持たれた方はこちらのページを参照下さい。全体像を知る上で参考になります。

さて、坂田先生や座禅断食については、また当Diaryでお伝えできると思いますのでそちらに譲るとして、今回は坂田さんの著書「ハガキ道」の中に載っていた豊福さんの話を紹介したいと思います。以下、少々長いですが、引用します。

■全国にお客様がいる千葉の眼鏡屋さん

私が贔屓にしている眼鏡屋さんに「眼鏡のとよふく」があります。お店は千葉県佐倉市にあり、外見は、ささやかで小さな普通の眼鏡屋さんです。私の眼鏡は、すべて「眼鏡のとよふく」でつくっていただいています。ご主人は豊福厚至さん。豊福さんの眼鏡に対する知識、技術、思想は、日本一の実力を備えている世にも珍しい権威者だと、私は確信しています。

たとえば、私が豊福さんに初めて眼鏡をつくっていただいたとき、私の両親の生活状態、母親が妊娠していたときの食事のこと、現在の食事の状態などを聞き取るとともに、私の立ち居振る舞いや話す言葉まで事細かに考察してから、綿密な製作のプロセスに入るのを間近に見て、びっくりしたものです。「目は重要な大脳の一部である」とは豊福さんの口癖ですが、その徹底した取り組みには頭の下がる思いがします。つい最近、豊福さんが独学で、これまで極められた眼鏡に対する考え方、技術、思いを本にされました。本の題名は『眼鏡のはなし』。九十一ページからなる自費出版の本ですが、一業一心、ひとつのことを深めれば、ここまで深い考察ができるのかと感動する本です。この本は、単に眼鏡のことだけではなく、生きていくためのヒントが得られる内容になっています。

そういう豊福さんの人柄と高度な技術が、いまでは全国に知れわたり、お店は商売繁盛。数年前、日本に二つしかなかった百五十万円もする高価な眼鏡を販売した実績も持っておられます。ちなみに、あとひとつの眼鏡は、三越デパートの本店で販売されたそうです。一度、豊福さんのお店で眼鏡をつくられたお客様は固定客になり、お客様がお客様を紹介されるようになりました。北は北海道から南は九州まで、お客様のネットワークは全国的。お客様の六割以上が地元商圏外の方々で成り立っている特異なお店です。

独自のネットワークづくりをされたベースに「複写ハガキ」の実践があったことはいうまでもありません。お客様との交流をつないでいる道具が「複写ハガキ」ということを知り、私も感激しました。豊福さんは、「複写ハガキ」を書くことによって、地元だけの狭い商圏にとどまることなく、日本全国にお客様を創造していかれた類まれなる経営者です。

「ハガキ道」(坂田道信著 PHP研究所 P.118-120より。一部改行等変更しています)

過去のあすかDiary(2008/05/20、2008/06/08)でも書いたように、ichiもdanも、とよふくさんで眼鏡を作りました。お店に置いてある「眼鏡のはなし」を読んだり、ichiの話を聞いたお客様が何人も、千葉に行って眼鏡を作られましたし、ご自分の眼鏡を作られた後、あまりに身体の調子が良いので、再度、親御さんを連れてとよふくさんに行かれた方もいらっしゃるとか。それだけの価値があるお店だと思います。ご検討下さい(^_-)

料理裏話 【蓮根豆腐】

あすかの夜のお料理で高い人気を誇っているのが、蓮根豆腐。蓮根が美味しい秋・冬の期間限定のお料理です。 すりおろした蓮根の汁を絞り、葛粉を入れて火にかけて練り上げていきます。かなり陽性なお料理と言えるでしょう。その後型に流し入れ、冷やし固めたものを切り分け、揚げ出し豆腐風にして召し上がっていただきます。すりおろす蓮根の量は10〜12、13節!(なんせ汁だけを使うのですから。汁を絞った残りの身の方も、勿論料理に使います。)あの硬い蓮根をこれだけすりおろすのは、半端じゃありません。バイトさんと2人で30分近くかかります。「暑くなって来たね」と途中で笑いながら、結構必死ですっています。

すりおろした蓮根の汁を絞り、葛粉を入れて火にかけて練り上げていきます。かなり陽性なお料理と言えるでしょう。その後型に流し入れ、冷やし固めたものを切り分け、揚げ出し豆腐風にして召し上がっていただきます。すりおろす蓮根の量は10〜12、13節!(なんせ汁だけを使うのですから。汁を絞った残りの身の方も、勿論料理に使います。)あの硬い蓮根をこれだけすりおろすのは、半端じゃありません。バイトさんと2人で30分近くかかります。「暑くなって来たね」と途中で笑いながら、結構必死ですっています。

蓮根の汁に葛粉を溶かし、火にかけて練り上げていくのですが、その「葛粉の量」というのが、実は全くの『勘』に頼っています。佐賀で師みのりさんにお世話になっていた時に、みのりさんに教えていただいたのも決まった量はありませんでした。最初の何回かは葛粉の量を見てもらっていたのですが、そのうち「もう自分でできるやろ」と言われて、「こんなもんかな?」と思いつつ、適当に入れていたのでした。そして、その「適当」で、いつもちゃんと出来ていたのでした。 大阪に戻って店を開き、再び蓮根豆腐を作るようになりました。葛の量はやはり勘によって適当にしていたのですが、毎回微妙に堅さが違ってきます。葛の量を何度か測って、その上で量を決めて入れて作ってみました。これでいつも安定した蓮根豆腐が出来る!と信じていたのですが、ところがどっこい…!その時作った蓮根豆腐は固まらなかったのです!(^^;; 蓮根をすりおろした汁をタッパーに入れて置いておくと、水分が上に上がり、2層に分かれます。この水分量がその時その時で変わってくるので、へたに葛の量を決めて作ると、失敗することがあるのかもしれません。

大阪に戻って店を開き、再び蓮根豆腐を作るようになりました。葛の量はやはり勘によって適当にしていたのですが、毎回微妙に堅さが違ってきます。葛の量を何度か測って、その上で量を決めて入れて作ってみました。これでいつも安定した蓮根豆腐が出来る!と信じていたのですが、ところがどっこい…!その時作った蓮根豆腐は固まらなかったのです!(^^;; 蓮根をすりおろした汁をタッパーに入れて置いておくと、水分が上に上がり、2層に分かれます。この水分量がその時その時で変わってくるので、へたに葛の量を決めて作ると、失敗することがあるのかもしれません。

それからは、また自分の『勘』で葛粉の量を決めています。そしてそれ以後、失敗することなく、お客様にお出しでき、喜んでいただいています。料理の奥深さを実感した出来事でした。