あすかDiary

ichi&danの徒然日記 〜 玄米工房あす香 〜

日記

ichiのデザート余話

今、甘酒のアイスクリームに凝ってます。玄米甘酒をベースにしたものです。週替わりのデザートで、GW前にごまテイストのものを、そして今回紫芋を練り込んだものを作りました。 どちらも非常に美味です!(自分で言うのもなんですが…) 甘酒で出来ているなんてわからないし、普通の市販のアイスクリームと同じように甘くて美味しいのです。レシピの基本料を参考にして、これからいろんな材料で作ってみようと、ワクワクしています(左写真は『甘酒アイスクリーム ごまテイスト』)

どちらも非常に美味です!(自分で言うのもなんですが…) 甘酒で出来ているなんてわからないし、普通の市販のアイスクリームと同じように甘くて美味しいのです。レシピの基本料を参考にして、これからいろんな材料で作ってみようと、ワクワクしています(左写真は『甘酒アイスクリーム ごまテイスト』)

アイスクリームを作っていて気づいたことがあります。それは、材料を混ぜて凍らせる前、つまりアイスクリームになる前の段階で舐める…いえいえ、味見をしてみると、トンデモナクあま〜い、甘酒のちょっとシツコイ甘味を感じるのです。でも、凍らせてアイスクリームの状態になると、程好い甘さになっているのです。これはどういうことなのでしょうか。 凍らせると甘味が変化するというのではなく、こちらの感じ方の問題ではないかと思うのです。アイスクリームを食べると、先ず「冷たさ」を感じます。それで甘味の感じ方が鈍くなるのではないかと(右写真は『紫芋と甘酒のアイスクリーム』)

凍らせると甘味が変化するというのではなく、こちらの感じ方の問題ではないかと思うのです。アイスクリームを食べると、先ず「冷たさ」を感じます。それで甘味の感じ方が鈍くなるのではないかと(右写真は『紫芋と甘酒のアイスクリーム』)

ことの真偽はわかりませんが、もしそうだとしたら、市販のアイスクリームって、相当お砂糖が入ってるんじゃないでしょうか、と考えた訳です。それと添加物が半端じゃない!80種類くらい入っていると聞きました。かつてはハー○ンダッ△など、よく食べたものです。とくに好きだったのは、クッキー&クリームで、ダブルを食べる時は必ず一つはこれにしていたものです。今考えると、非常に恐ろしい甘さです。

これから暑くなるとアイスクリームが食べたくなりますよね。でもやはり多食は気をつけたいものです(^^)

携帯電話の話

danが使っている携帯の使用期間がこの3月で満2年になったので、先月、ドコモの、P902i(2005年12月発売)に機種変更しました。902iSシリーズ発表を控えてキャンペーン中ということもあり、本体価格は約8千円。それまで使っていたP900i(2004年3月購入)が3万円したことを思えば、随分安いです(^o^) デザイン的には原点回帰と言うか、P902iはP900iと双子の兄弟みたいに似ているので新鮮味に欠けるのですが、薄く軽くなって高機能。2年間の進歩を実感します。

danが使っている携帯の使用期間がこの3月で満2年になったので、先月、ドコモの、P902i(2005年12月発売)に機種変更しました。902iSシリーズ発表を控えてキャンペーン中ということもあり、本体価格は約8千円。それまで使っていたP900i(2004年3月購入)が3万円したことを思えば、随分安いです(^o^) デザイン的には原点回帰と言うか、P902iはP900iと双子の兄弟みたいに似ているので新鮮味に欠けるのですが、薄く軽くなって高機能。2年間の進歩を実感します。

現時点における不満は、デジカメの性能がもう一つなことぐらいでしょうか(私が使いこなせていないだけ!?) 確かに、画素数は旧機種に比べて100万→200万に倍増、起動時間も速くなり、通常のスナップ写真を撮る分には使いやすくなっています。しかし、光量が不足気味の場所でマクロ撮影すると、ピントが甘く色調再現性も低いので困りました。というのは、ホームページの料理サンプル写真の多くをP900iで撮影していたからです。いろいろ試行錯誤したのですが、意外や意外、現在持っている通常のデジカメ(400万画素)よりも、簡単&キレイに撮れるんです。今のままだと、撮影用にP900iも置いておかねばなりません(苦笑) 電子マネーEdy(おサイフケータイ)も早速使っています。Edy専用端末にケータイをタッチすることで支払いを済ませるのですが、その時に聞こえてくる「シャリ〜ン♪」という音は、なかなか心地よいです。正に「打ち出の小槌」を持った気分(笑) 但し、カード以上に簡単にモノが買えちゃうので、自制心が弱い人にEdyはお薦めできません。ホント、身銭を切っているという感覚が薄いんですよ(うーむ) 最近はiD(ケータイクレジット)も出てきて、ますます危険...。

電子マネーEdy(おサイフケータイ)も早速使っています。Edy専用端末にケータイをタッチすることで支払いを済ませるのですが、その時に聞こえてくる「シャリ〜ン♪」という音は、なかなか心地よいです。正に「打ち出の小槌」を持った気分(笑) 但し、カード以上に簡単にモノが買えちゃうので、自制心が弱い人にEdyはお薦めできません。ホント、身銭を切っているという感覚が薄いんですよ(うーむ) 最近はiD(ケータイクレジット)も出てきて、ますます危険...。 と言いつつ、danは、ケータイにモバイルSuicaも入れていたりします...(^^;; 本来、JR東日本向けのサービスを関西で使うことになるので裏技っぽいですが、これでケータイをICOCAの代わりに使うことが可能になります(つまり、ケータイでJRの改札を通れちゃう) 通信機能でキャッシュレスチャージできるのも便利。JRをよく利用される方は検討してもよいと思います。惜しむらくは、2006年5月現在、Suica ←→ ICOCA ←→ Pitapa の相互利用が不完全な為、"モバイルPitapa(もどき)"として利用できないこと。そのうち解決するはずですが(笑)

と言いつつ、danは、ケータイにモバイルSuicaも入れていたりします...(^^;; 本来、JR東日本向けのサービスを関西で使うことになるので裏技っぽいですが、これでケータイをICOCAの代わりに使うことが可能になります(つまり、ケータイでJRの改札を通れちゃう) 通信機能でキャッシュレスチャージできるのも便利。JRをよく利用される方は検討してもよいと思います。惜しむらくは、2006年5月現在、Suica ←→ ICOCA ←→ Pitapa の相互利用が不完全な為、"モバイルPitapa(もどき)"として利用できないこと。そのうち解決するはずですが(笑)

ところで、P902iの売りは「ミュージックケータイ」。danもプレイヤーとして使っています。ちなみに現在入れている曲データは、ちあきなおみ。あすかDiary 2006/03/01で紹介したCDです(笑) で、ちあきの部屋で知りましたが、なんと『歌伝説 ちあきなおみの世界』の再々々々放送(通算5回目)が決定したとのことです。放送予定は6月15日(木)20:00〜21:30(NHK-BS2)。最初の放映(2005年11月)から数ヶ月間で5回も再放送されるって、やっぱりスゴいですよね。必見とまでは言いませんが、観ておいて損はない番組だと思います(^_-)☆

(以下、独り言)誰か、DVD録画してくれる人いないかなぁ...。

初めての輪行

冬場は休止状態だったサイクリングも、4月からぼちぼちポタリングを楽しむ程度に走っておりました。

先日の日曜日(4/30)、「お天気良し、ちょっと遠出したいね♪」ということで、danと奈良の飛鳥(明日香村)に行きました。阿部野橋まで自転車で走って行き、近鉄橿原神宮前まで輪行。そして再び愛車にまたがり飛鳥路を走る…。気持ちの良い一日を過ごしました。

輪行(リンコウ)とは、折りたたみ自転車の場合、自転車を折りたたんで、電車など交通機関を利用することをいいます。BD-1での初めての輪行…折り畳んで輪行袋に入れると、結構重く感じます。輪行の良い点は、何と言っても行動範囲が広がることです。少々遠くても交通機関をうまく利用すれば、早く行けるし、現地でオイシイ所だけ走れる。学生時代サイクリング部に所属し、自転車旅行をしていた私ですが、輪行は苦手で(メカに弱いため、自転車をバラしたり組み立てたりする度にどこかがおかしくなるので)、極力輪行は避けてひたすら走っていたのですが、こんな私でもBD-1なら難無く輪行ができます(^o^)

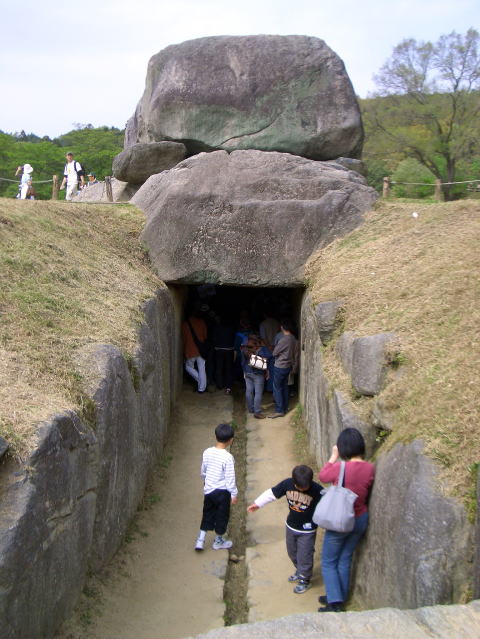

(左から順番に、石舞台古墳羨道、亀石、飛鳥大仏)

さて、飛鳥路ですが、以前はだ〜い好きで、よく訪ねたものでした。電車で行って徒歩でぶらぶらしたり、マウンテンバイクで松原の実家から走って行ったこともありました。でも何度も行くにつれ、だんだん俗化されて行くのを感じるようになりました。もう7〜8年前になるかと思いますが、飛鳥駅のすぐそばにコンビニが出来たのを見た時には、ついにここまで来たか…という悲しい思いでいっぱいになりました。それ以後足が遠のいていました。

お店もかなり増え、観光地化は益々進んでいるようですが、飛鳥寺付近に一面広がっている田んぼや畑はそのままだし、れんげ畑も健在で(今自分の身近に、れんげ畑なんてないものですから)やはり良い所だなあと思いました。また近いうちに、今度は朝早くから出発して、ゆっくり散策したいなあと思います。

お次は輪行で、どこへ行こうかな……

(以下、dan)

歴史の教科書に必ず写真が載っている(?)石舞台古墳について、「(平らな)石が置いてあるだけじゃん、どこが古墳なの?」と疑問に思っていた方も多いでしょう。かく言うdanもその一人(笑) ところが、羨道(上左写真)があり、地下内部(!)に入ることが出来るのです。玄室は天井高4.7m、意外に広い空間で、びっくりしました。

木内鶴彦さんの講演会

4月11日(火)、木内鶴彦さんの講演会が無事終了しました。むそう商事さんの会議室をお借りし、40名を越す参加者で会場は熱気ムンムン状態でした。

4月11日(火)、木内鶴彦さんの講演会が無事終了しました。むそう商事さんの会議室をお借りし、40名を越す参加者で会場は熱気ムンムン状態でした。

2時間みっちりお話いただきました。"臨死体験"(木内さんの場合は"死亡体験"と言う方が正しい?)のお話から始まり、現在の地球環境がどういう状態なのか、ゴミを炭化して資源に変えるアイデア、などなど、次々といろんなお話が噴き出てくるようで、またしてもメモさえとれませんでした。

2時間の講演終了後、20分ほどの質疑応答があり、その後、木内さんの著書「生き方は星空が教えてくれる」のサイン即売会もありました。準備した十数冊の書籍は完売し、残念ながら購入できなかった方もいました(ichiもその一人^^;;) お話の中で印象に残っているものはあれこれありますが、ひとつだけ挙げるとすると、「花粉」の話でしょうか。最近、花粉症の人が増えているのは、食生活等その人自身の問題も大きいのですが、実は、花粉の量自体、ここ数年非常に多いのだそうです。昔に比べて木の数は減っているにも拘らず、老い先長くないことを本能的に察知した木々が子孫を残そうとして花粉を多く出す為で、まさに大量の木が枯れる前兆なのだ、と。

お話の中で印象に残っているものはあれこれありますが、ひとつだけ挙げるとすると、「花粉」の話でしょうか。最近、花粉症の人が増えているのは、食生活等その人自身の問題も大きいのですが、実は、花粉の量自体、ここ数年非常に多いのだそうです。昔に比べて木の数は減っているにも拘らず、老い先長くないことを本能的に察知した木々が子孫を残そうとして花粉を多く出す為で、まさに大量の木が枯れる前兆なのだ、と。

昨年暮れにあった木内さんの講演で、夜が明るい為に木が非常に病んでいる、数年後には世界中の木が突然枯れ出す、という話を聴きショックを受けました(いわゆる光害[ひかりがい]) しかし、その時は、どこか他人事のように聴いていた節があります。ところが、花粉の話と合わせて聞くと、ただ事でないことが身近に起きつつある、と思わざるを得ないのです。 「自分の力を信じる、私たちは一人ひとりが何かしら役割をもっている、そして決して流されてはいけない」というお話で木内さんの講演は締めくくられました。自分を信じること…簡単そうで実はとても難しいことです。でもみんなが持てる力を最大限に発揮し、役割を演じ切ったら、きっと明るい未来に繋がって行くと信じています。

「自分の力を信じる、私たちは一人ひとりが何かしら役割をもっている、そして決して流されてはいけない」というお話で木内さんの講演は締めくくられました。自分を信じること…簡単そうで実はとても難しいことです。でもみんなが持てる力を最大限に発揮し、役割を演じ切ったら、きっと明るい未来に繋がって行くと信じています。

この日講演に参加してくださった皆さん、会場を提供してくださり、いろいろと協力いただいたむそう商事の方々、そして木内鶴彦さん、どうもありがとうございました。

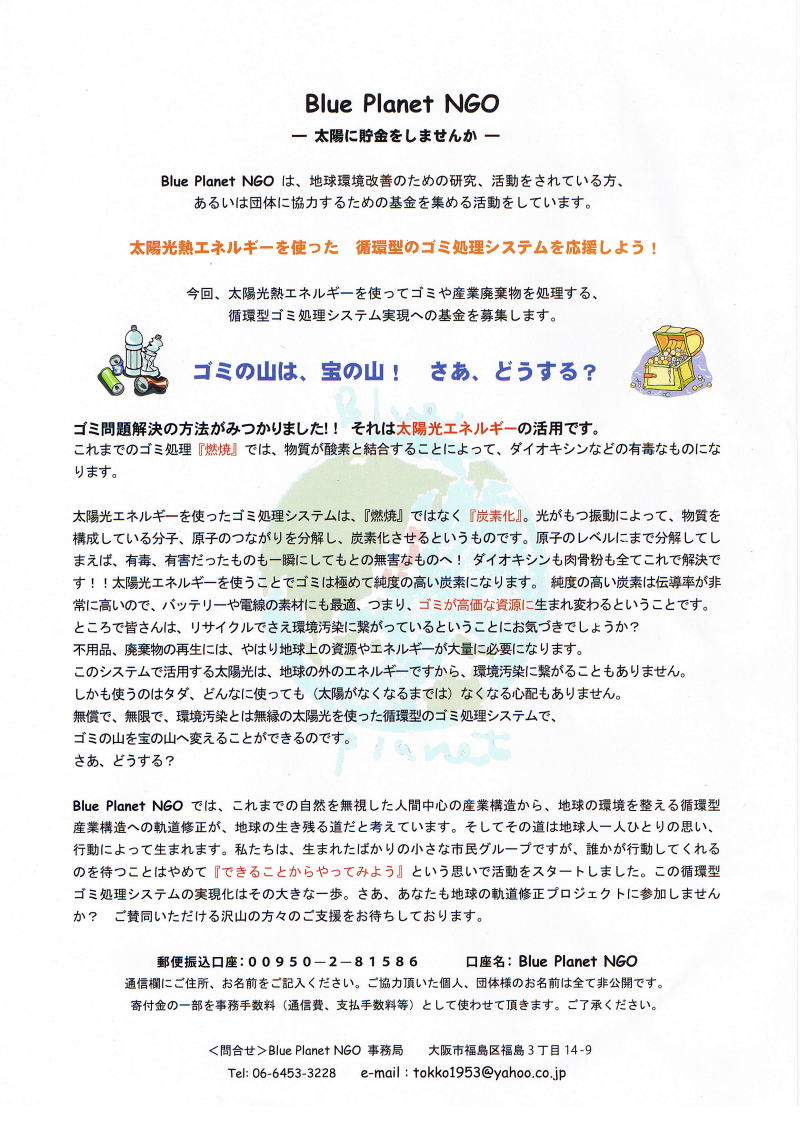

PS ゴミを炭化して資源に変えるシステムの話を上で紹介しましたが、これは「太陽光熱エネルギーを使った循環型ゴミ処理システム」のことです。Blue Planet NGOという団体が、その実現に向けて活動中です。詳しくは右の画像をクリック下さい。

八倍モータース

天満橋から谷町筋(天満橋筋)を北進、源八橋西詰の交差点を過ぎたところに(株)八倍モータースがあります(右写真) 最初に看板を見かけた時、何と読むのか一瞬考えました。ハチバイ? ヤベ? それともヤバイ!? (←出川哲朗が「やばいよやばいよ」って叫ぶCMが作れそう^^;;) 実は「八倍」と書いて"ハチバイ"と読むのでした....って、そのままじゃん(笑) 「八倍」とは変わった名前(苗字)だと思ったのですが、ホームページによると、創業者は高垣さんというお名前。うーむ、人名とは別の理由による命名のようですね。

天満橋から谷町筋(天満橋筋)を北進、源八橋西詰の交差点を過ぎたところに(株)八倍モータースがあります(右写真) 最初に看板を見かけた時、何と読むのか一瞬考えました。ハチバイ? ヤベ? それともヤバイ!? (←出川哲朗が「やばいよやばいよ」って叫ぶCMが作れそう^^;;) 実は「八倍」と書いて"ハチバイ"と読むのでした....って、そのままじゃん(笑) 「八倍」とは変わった名前(苗字)だと思ったのですが、ホームページによると、創業者は高垣さんというお名前。うーむ、人名とは別の理由による命名のようですね。

ちなみに「漢数字+倍」の苗字が存在するかどうか、苦瓜ビル(2005/12/11)でも紹介した全国の苗字(名字)で調べたところ、十倍という苗字が存在しました(ジュウバイではなく、トベと読む) また、ヤバイという読みの苗字はありませんでした(笑) 閑話休題。八倍モータースの社名の由来が気になりますね(笑) ホームページで説明を見つけることができなかったので、ちょっと考えてみました(この会社は車検工場を経営しています) 「競合他社より八倍○○だから」(○○には、設備が充実、検査基準が厳しい、早い、安い等が入る)というのは、"直球"すぎる!?^^;; 八を使ったのは近くに源八橋があるとか、末広がりで縁起がいいから、ということで...(ちょっと苦しいなぁ) ※社名由来についてご存知の方、情報求む(笑)

閑話休題。八倍モータースの社名の由来が気になりますね(笑) ホームページで説明を見つけることができなかったので、ちょっと考えてみました(この会社は車検工場を経営しています) 「競合他社より八倍○○だから」(○○には、設備が充実、検査基準が厳しい、早い、安い等が入る)というのは、"直球"すぎる!?^^;; 八を使ったのは近くに源八橋があるとか、末広がりで縁起がいいから、ということで...(ちょっと苦しいなぁ) ※社名由来についてご存知の方、情報求む(笑)

仁義なき戦い in 花見宴

今日(4/3)は花見日和。土・日と天候不順でしたが、今日の陽気で桜もすっかり満開モード?になったようですね。この時期、大川沿いの南天満公園から桜之宮公園一帯は、花見の場所取りで「仁義なき戦い」が例年繰り広げられます。先日(4/1)早朝の散歩時にdanが撮った写真を紹介しましょう。

(上記写真、拡大しないとよくわかりません(^^;;。クリックで拡大してご覧下さい)

左写真は「これがホントの縄張り」というべき風景(笑) 中央写真は、使用者名・使用日時を明記している例。紳士的というか良心的(笑) で、驚きなのが右写真! こんな広い場所の使用権を小さな紙切れ1枚で確保しています。右写真をよ〜く見て下さい。写真左下に見える小さな白い点が「予約済」の表示。連絡先の電話番号も書かれています(→これ) 後は周辺に縄を無造作にぐるりと回しただけ...。一見何気ない風景ですが、この場所を押さえている●●会は、相当の実力者とお見受けいたしました(笑)

大阪天満宮の白米大神

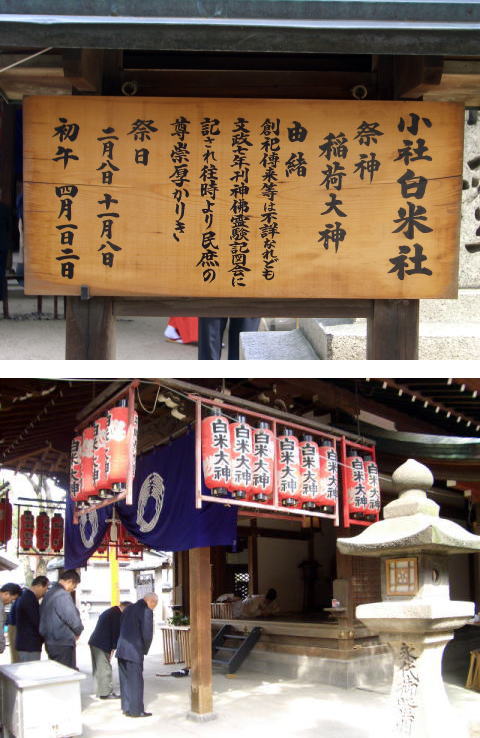

天満宮の境内に白米稲荷という社(やしろ)があります。 "白米"と言う名前がついている、全国でも珍しいお稲荷さんです(創始伝来は不詳とのこと)

天満宮の境内に白米稲荷という社(やしろ)があります。 "白米"と言う名前がついている、全国でも珍しいお稲荷さんです(創始伝来は不詳とのこと)

4月1日・2日は初午(はつうま)で左写真のようなノボリが揚げられ、神楽奉納も行われます。夜にここへ来ると、ずらりと並んだ提灯(白米大神)に明かりが灯され(下写真。クリックで拡大)、江戸時代から時の流れが止まったかのような雰囲気になります(21世紀の都心にいることを思わず忘れてしまう) 江原啓之さんじゃないので信憑性に乏しいですが(^^;;、この周辺は境内の中でもパワーが高い気がします。土着信仰の残滓みたいなものを感じるのです...。 "玄米"を店名に掲げる「あすか」としては、玄米大神もあったら嬉しいところ。昔は玄米よりも白米が高貴な食物とされていたので、信仰対象も白米になるのでしょうか。いっそのこと、"玄米大神"と改名すれば、ロハスな人々をも巻き込んで、マクロビアンの聖地として、一大観光スポットになるかも...なんちゃって(笑)

"玄米"を店名に掲げる「あすか」としては、玄米大神もあったら嬉しいところ。昔は玄米よりも白米が高貴な食物とされていたので、信仰対象も白米になるのでしょうか。いっそのこと、"玄米大神"と改名すれば、ロハスな人々をも巻き込んで、マクロビアンの聖地として、一大観光スポットになるかも...なんちゃって(笑)

以下、danの独り言...。上のリンク(ロハス)を読んで、認識を改たにしたのですが、「ロハス」は健康と環境がテーマのライフスタイルを示す一般的な言葉ではなく、ビジネス目的で作られたマーケティングコンセプトなんですね。「日本をロハスに変える30の方法」(雑誌の特集レベルの内容にもかかわらず、時流に乗っているせいか、そこそこ売れているらしい)を読んだ時、「哲学が感じられない!著者の人達って実は何もわかっていないんじゃない?」と、胡散臭く感じたのも道理ですね(ちょっと言いすぎか^^;;)